▲食物是人群健康的重要保障,许多慢病流行都和不健康饮食有关。(视觉中国/图)

最新证据表明,坚持“星球健康饮食”模式可使全因死亡率降低28%,相当于每年全球可避免1500万人过早死亡,同时显著降低肥胖、2型糖尿病、心血管病等多种疾病的发病风险。

目前很多国家的膳食指南并没有严格禁止食用红肉。《报告》建议红肉每天摄入0-30克,鸡肉和其他家禽肉0-60克,鱼和贝类0-100克。不同国家地区、不同饮食习惯的人群,都可以根据这个框架,找到适合自己的膳食模式。

本文首发于南方周末 未经授权 不得转载

文|南方周末记者 黄思琪

责任编辑|崔慧莹

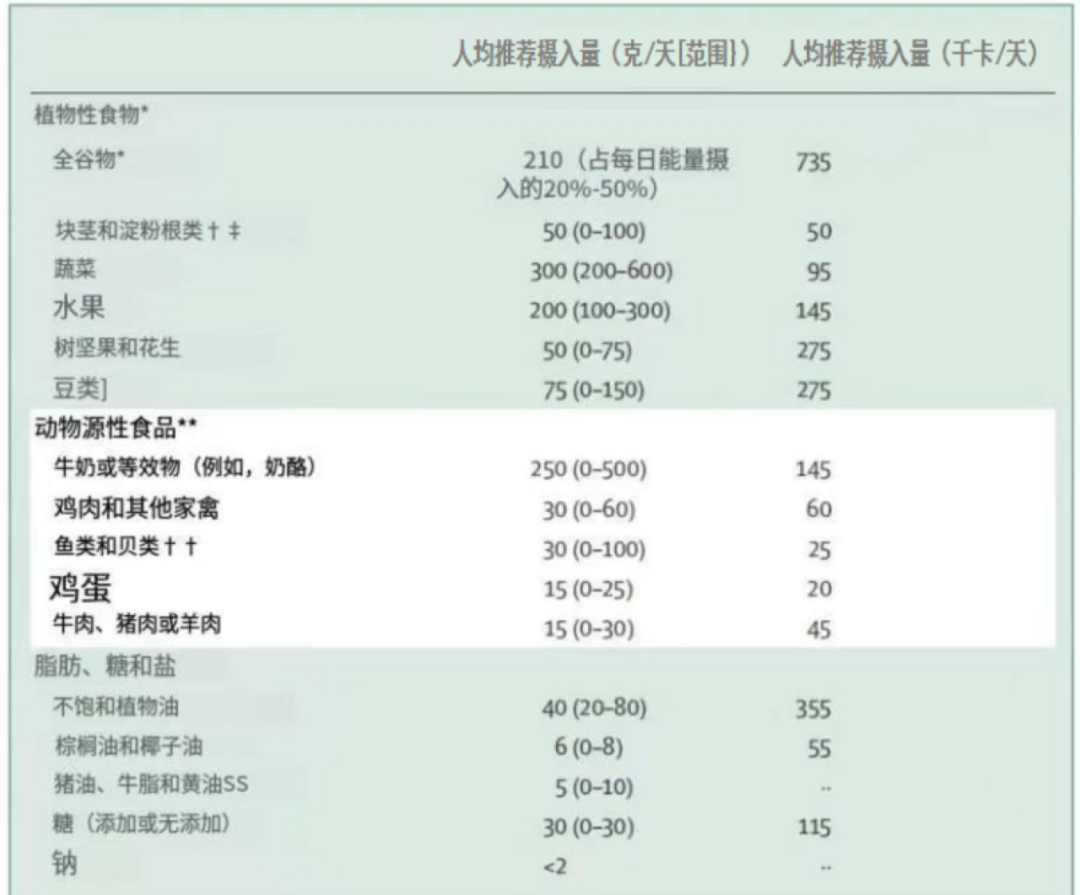

一斤蔬菜水果,四两粗粮,半个鸡蛋,半两红肉,根据EAT-Lancet委员会最新推荐的健康饮食方案,你一天的摄入超标了吗?

2025年10月2日,《EAT-柳叶刀报告》(以下简称《报告》)迎来自2019年以来的首次更新。EAT-Lancet委员会汇集了来自六大洲的数十名专家,涵盖营养、气候、健康、经济和农业等领域,为全球食物系统转型绘制路线图。

《报告》重申了“星球健康饮食”(The planetary health diet,简称PHD)的重要性——这是一种以植物性食物为主,摄入适量动物性食物,减少添加糖、饱和脂肪与食盐摄入量的饮食模式。

以“营养充足、种类丰富、均衡适度”为原则,PHD模式还鼓励一天吃约50克的坚果、约75克的豆制品,用鱼类禽类代替牛羊猪肉。

参与报告的中国专家、华中科技大学同济医学院公共卫生学院院长潘安向南方周末记者表示,最新证据表明,坚持PHD饮食模式可使全因死亡率降低28%,相当于每年全球可避免1500万人过早死亡,同时显著降低肥胖、2型糖尿病、心血管病等多种疾病的发病风险。

除了影响健康,饮食与气侯变化、经济社会发展都密不可分。《报告》指出,“全球最富裕的三成人口,带来了超七成与食物相关的环境影响。数十亿人在挨饿时,其他人却以破坏地球的方式过度消费”。

“我们呼吁多部门合力引导,推动饮食模式向健康转型。”潘安说。

如何将PHD模式与东方饮食文化相结合?如何让每个人公平地获得可以负担的健康饮食?2025年10月16日“世界粮食日”当天,在南京举办的第九届良食大会上,围绕《报告》内容与亮点,南方周末记者对话了《报告》主要作者斯德哥尔摩大学可持续科学教授Line Gordon,和潘安教授、中国农业大学经济管理学院副教授孟婷等多位专家。

1

水果、坚果摄入不足,红肉摄入过量

南方周末:与2019年相比,《报告》提倡的PHD饮食模式作出了哪些更新?

潘安:EAT-Lancet委员会在2019年发布第一份报告,提出了“平衡人类和环境健康的星球健康饮食”模式。6年过去,2.0版本的报告更加简化,且更强调PHD模式的灵活性,它不是直接告诉人们每天必须只能吃多少,而是提供了一个选择范围和比例,更尊重文化多样性、当地食物体系和个人偏好。

具体来看,PHD是以植物性食物为主,包括蔬菜、水果、全谷物、坚果、豆类、根茎类食物等。蔬菜和水果每天推荐摄入500克(浮动范围:300-900克),坚果作为零食可以摄入0-75克,豆类摄入0-150克。

第一版报告曾经因为肉制品摄入量引起争议,认为委员会是不让大家吃红肉,这是错误的概念,目前很多国家的膳食指南并没有严格禁止食用红肉。《报告》建议红肉每天摄入0-30克,鸡肉和其他家禽肉0-60克,鱼和贝类0-100克。

不同国家地区、不同饮食习惯的人群,都可以根据这个框架,找到适合自己的膳食模式。

2025年《EAT-柳叶刀报告》更新了“星球健康饮食”模型,供成人参考的健康饮食方案。 |报告截图,良食基金提供翻译

南方周末:怎么理解健康的饮食及其益处?

潘安:我认为,健康饮食首先是充足的,每个人都能享受到;二是多样的,要满足不同人群、不同文化背景、不同个人喜好;三是平衡的,要满足不同营养素摄入的需求;最后是适度的,任何食物都不能多吃,总能量摄入也需要适度。

食物是人群健康的重要保障,许多慢病流行都和不健康饮食有关。大量的实证研究表明,红肉和加工肉制品摄入与2型糖尿病、心血管疾病和部分癌症的风险升高显著正相关,而遵循“星球健康饮食”可以显著降低全因死亡、癌症死亡、心血管疾病死亡、呼吸系统死亡的风险。值得注意的是,我们还发现健康饮食对于老人降低认知障碍也有显著的保护作用。

南方周末:当前我们的饮食习惯和PHD模式有哪些差距?

潘安:红肉摄入在全球达到3倍的推荐值,甚至在北美地区达到7倍,这是目前最严峻的挑战之一。而东亚地区的水果、坚果平均摄入量尚未达到推荐值。此前有一种观点认为坚果富含脂肪,吃了容易长胖,其实坚果里更多的是不饱和脂肪酸,我们推荐食用不加盐的坚果。

我国人群的全谷物摄入过低,而精细白米面摄入过多,也是我们目前面临的主要问题,毕竟这是我们的主食。此外,我们盐摄入较多,这也是高血压的主要危险因素之一。

2

肉蛋奶摄入多少最科学,因人而异

南方周末:PHD饮食模式对奶制品(一天约250克)、鸡蛋(一周约2个)的推荐摄入量,和中国人的饮食习惯有所差异。对于不喝牛奶和爱吃鸡蛋的人群来说,应该怎么把握摄入量?

潘安:对于乳糖不耐受,或是从动物保护角度不喝牛奶的人群,也可以喝豆奶来代替。因为牛奶最有价值的钙、维生素D和优质蛋白,可以由豆类和其他含钙食物替代。此外,奶制品的摄入不仅是牛奶,也包括酸奶、奶酪等其他奶制品。

鸡蛋的争议确实很大,关于每天吃多少鸡蛋合适,我们曾做过一项研究,发现鸡蛋摄入量对健康的影响取决于每天的总胆固醇摄入量。当每日总胆固醇摄入(含鸡蛋摄入)低于250毫克时,吃鸡蛋并不增加死亡风险反而起保护作用,超过250毫克后,鸡蛋摄入与死亡风险呈正相关关系。

胆固醇的主要来源是鸡蛋和红肉等动物制品,如果降低红肉和其他肉制品摄入,每天吃1个鸡蛋是没有问题的,但胆固醇过高、红肉吃得多的人群,则需要适当限制鸡蛋摄入,避免总胆固醇摄入过多,这时每周2-3个鸡蛋即可。所以这个问题要因人而异,不能一刀切。

南方周末:针对我国居民全谷物摄入不足、红肉摄入过量的情况,有哪些解决方案?

潘安:在物质匮乏的年代,全谷物口感不好,能吃到精细的白米面、肉制品是富足、健康的体现,这样的理念影响了一代代人。随着农业技术发展,现在的全谷物食物更加可口,平时做饭可以在白米中添加一部分糙米、五谷杂粮,慢慢适应全谷物饮食。此外,政府可以提供一定的补贴,推动餐饮行业提供更多的全谷物餐食。

对于肉制品,我们强调要吃适量的、新鲜的红肉,不要腊肉、香肠、烤肠,可以用鱼肉、禽肉等其他肉制品,或者豆制品这些高蛋白的植物性食物替代红肉。

南方周末:实现这种转变的最大挑战是什么?

潘安:我一直认为,人对食物的选择很大程度受环境、文化、教育以及周边人的影响。而食物环境转变的最大挑战和机遇都在于政府政策和科普宣传。从校园餐、机构餐和餐饮行业着手,制定相应的法律政策体系,推动饮食转型,才能逐渐影响个人行动。

3

推动可持续的农业生产

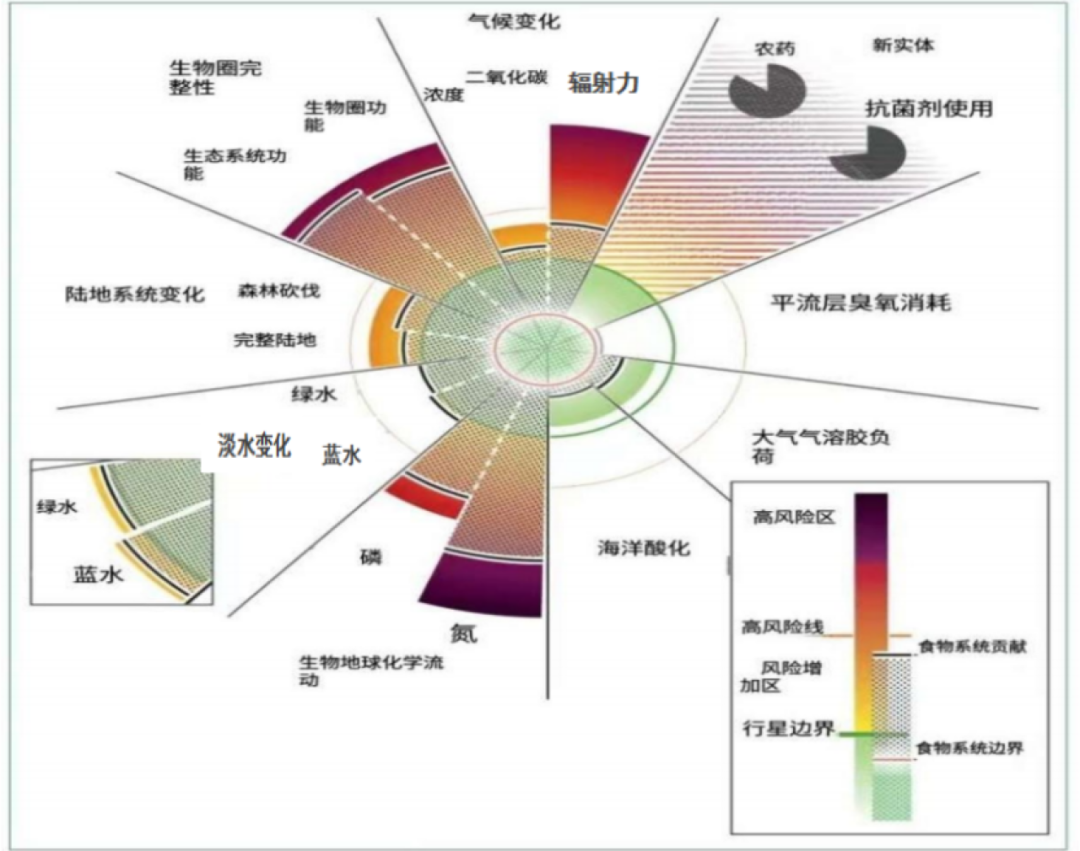

南方周末:《报告》首次完整量化了食物系统对九个地球边界的影响,怎么理解食物生产对地球环境的破坏性?

Line Gordon:食物系统是环境退化的重要原因。当前,九大地球边界中有6项被突破,其中5项与食物系统密切相关,包括气候变化、生物多样性丧失、氮磷循环失调等,突破这些边界意味着人类社会将面临越来越大的风险。

我们发现,农业生产每年产生的温室气体约占全球总量的30%,灌溉用水占据全球淡水消耗超70%,不可持续的森林砍伐、化肥过度使用都加剧了生态系统的压力。

《报告》首次提出明确的食物系统边界,呼吁停止破坏完整的生态系统,恢复热带和温带森林,采取生态集约化措施,减少对化学制品投入的依赖。 |报告截图,良食基金提供翻译

南方周末:有哪些行动方案可以减少食物系统对环境的影响?

Line Gordon:《报告》列出了到2050年实现食物系统转型的八个行动方案,其中包括健康食物减税,推广食品营养标签,在学校设置健康食品供应点,加强豆类、全谷物类和坚果类的公共采购等。

在生产层面,我们提倡采用可持续与生态集约化的食物生产实践,停止对完整生态系统的农业开发,减少粮食浪费。

在社会保障层面,我们认为要让大家都吃得起健康的食品,不只要降低成本,还要提升购买力,对老人、儿童等不同群体提供有针对性的支持。

孟婷:所谓“农头食尾”,食物的源头是农业。农户在生产过程中要追求生态环境可持续,高效利用水土资源、减少农药化肥使用等,相应生产成本会有很大提升,农户面临自发驱动不足的挑战。因此,需要激励农户转变,可以从生产和消费端入手。一方面,农业补贴不仅跟产量挂钩,还可以跟生产的可持续方式链接;另一方面,可以通过农产品生态标识和优质渠道推广,让农户生产出健康的食物卖出好价格。

可盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。